Senza casa

Ricostruire tra le macerie

Che cosa significa casa e cosa comporta nella psiche di un essere umano e di una comunità esserne privati?

Anche senza aver studiato architettura è immediato capire che la prima domanda prevede una moltitudine risposte; solo l’ultima e più razionale di esse sarà “uno spazio racchiuso all’interno di pareti e protetto da una copertura”.

In quest’epoca di benessere del mondo occidentale è difficile però soffermarsi a riflettere cosa comporti la privazione della propria casa. Sappiamo cosa significa poter tornare la sera dopo una lunga giornata nel luogo che ci appartiene e a cui apparteniamo e poter sprofondare sul divano per rilassare muscoli e mente.

Cosa però significhi non poterlo fare è tutta un’altra faccenda.

Siamo ormai abituati a leggere gli stessi vuoti slogan senza concentrarci mai sul loro intrinseco significato: “questa è casa nostra, non possiamo accogliere tutti”, “chiudiamo i porti, rimandiamoli a casa loro”, “siamo invasi”. Ha dell’incredibile quanto sia facile credere che tanti uomini e donne decidano di partire per venire a invadere le nostre case e la nostra terra, senza fermarsi a considerare il fatto che nessuno desidera lasciare le proprie mura, specialmente quando ciò non dipende da una libera scelta.

Recentemente Emad, un beduino del Wadi Rum, proprietario di un campo per turisti nel deserto giordano, mi ha raccontato con trasporto che per quanto lui abbia viaggiato e osservato le bellezze del mondo, nulla lo porterà mai ad abbandonare il suo deserto fatto di pietra, sabbia e silenzio; nessun luogo reggerà mai il confronto con casa propria.

La ragione è che la casa non è solo un edificio fatto di pietre o mattoni, ma una diretta rappresentazione fisica della nostra identità. Essa ci rappresenta e ci descrive quanto lo fa la nostra stessa famiglia.

Chi scappa dalla guerra e dalla fame lo sa bene e chi lotta per essa lo sa ancora meglio. Basta osservare le lacrime della giovane Waad al-Kateab, mamma e giornalista nel meraviglioso documentario candidato agli Oscar 2020 For Sama. Guardando la pellicola si comprende perfettamente cosa vuol dire combattere e sacrificare la vita per proteggere la propria casa e quindi la propria identità.

Allo stesso modo leggere la testimonianza dell’architetta siriana Marwa Al-Sabouni in Battle for Home dimostra la radicale correlazione tra identità ed edifici e di come l’eventuale perdita della prima possa indirettamente portare alla distruzione dei secondi. Nel libro vengono date all’architettura grandi responsabilità, tramite progetti irrispettosi dell’identità locale figuranti tra le cause che hanno portato alla guerra che sta devastando da anni le città siriane.

Tali ragionamenti comportano una consapevolezza che mi riguarda particolarmente: fare architettura non significa solo occuparsi di edifici e costruzioni, ma di interagire, tramite la modellazione dello spazio, con le persone che lo abitano.

Da questo è nata la mia esigenza di esplorare il ruolo dell’architettura in situazioni belliche e post-belliche tramite la mia recente tesi di laurea magistrale Building Peace in Mosul, sviluppata insieme a Caterina Giacomello, studentessa di Scienze Internazionali. Insieme abbiamo collaborato mettendo in campo le nostre rispettive conoscenze, per provare a dare, tramite l’architettura, una soluzione concreta al problema dei returnees. Questo termine identifica gli abitanti iracheni sfollati che sono stati costretti a scappare dalla loro città ma hanno deciso di rimanere all’interno dei confini nazionali in modo da tornare alle proprie case appena gliene fosse data l’occasione. La quasi totale distruzione della città di Mosul rappresenta un problema architettonico non solo dal punto di vista della ricostruzione, ma anche da quello delle ripercussioni sociali visibili in una società disgregata e mutilata dalla guerra civile.

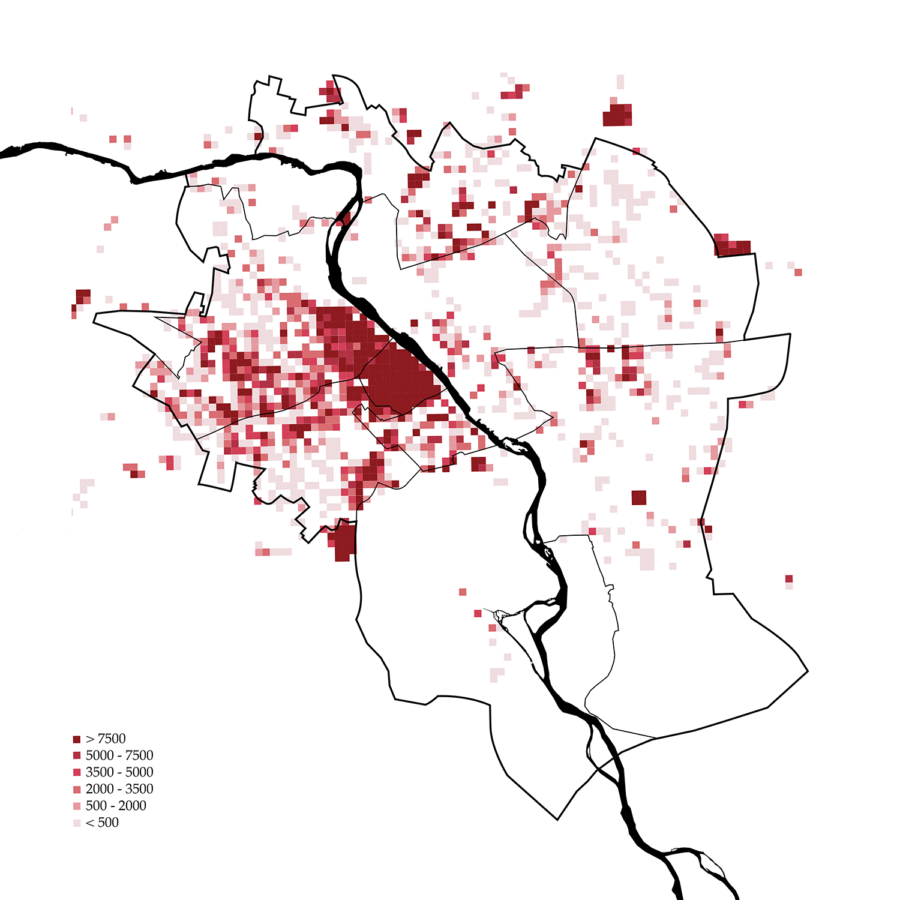

Distruzione a Mosul (stima detriti tonnellata/ettaro)

Il nostro progetto è partito dalla considerazione di tale situazione, e dall’assunto fondamentale che la prima cosa che accomuna tutte queste persone, portate ad odiarsi vicendevolmente spesso senza sapere nemmeno il perché, è un potentissimo desiderio di tornare a casa.

Gli ostacoli al ritorno sono molteplici, in primis la situazione drammatica delle città, distrutte, impoverite, senza fonti di sostentamento e di energia. Secondariamente la soluzione stessa del campo, adottata per necessità nella gran parte dei casi in situazioni di emergenza dove sia necessario garantire in breve tempo efficacemente un luogo di sopravvivenza per gli sfollati, rappresenta un grande ostacolo nel lungo termine. Tali luoghi impersonali sono progettati per durare pochi mesi, eppure nella maggior parte dei casi divengono (non) luoghi permanenti, dove la popolazione ospitata diviene dipendente dagli aiuti umanitari, incapace di autosostenersi, separata dal resto del mondo, impossibilitata a prosperare nella propria complessità e diversità.

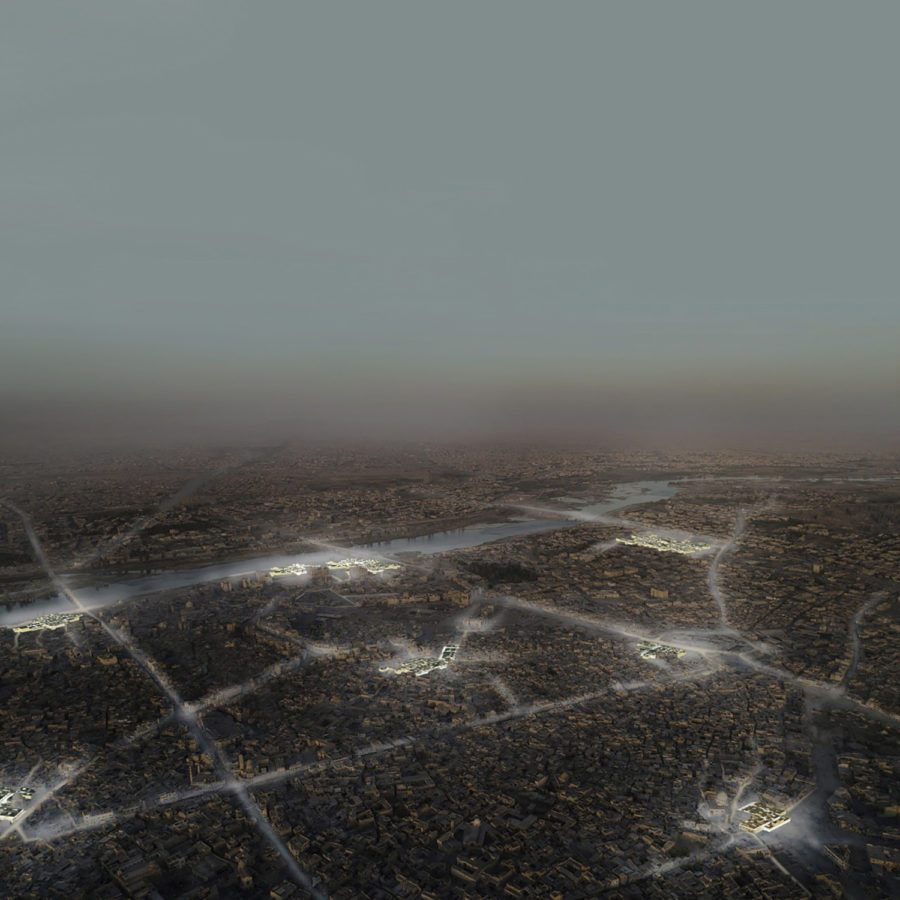

Con il nostro progetto abbiamo provato ad immaginare una soluzione alternativa a quella del campo, in virtù di un duplice intervento atto a ricostruire la città da un lato e investire nell’empowerment delle persone dall’altro. Abbiamo presupposto che un intervento efficace sulle dinamiche sociali della popolazione non possa prescindere dallo sviluppo del suo tessuto urbano, e che l’architettura ha l’opportunità di avere un ruolo nel processo di peacebuilding solo concentrandosi sugli spazi quotidiani dei cittadini di Mosul. Per fare ciò si è proposto di attivare un processo di “agopuntura urbana” per inserire un sistema di insediamenti puntuali, emergenziali e temporanei all’interno del tessuto urbano distrutto di Mosul, in modo da permettere l’immediato ritorno della popolazione in città e la conseguente partecipazione attiva alla ricostruzione delle proprie case.

Agopuntura urbana

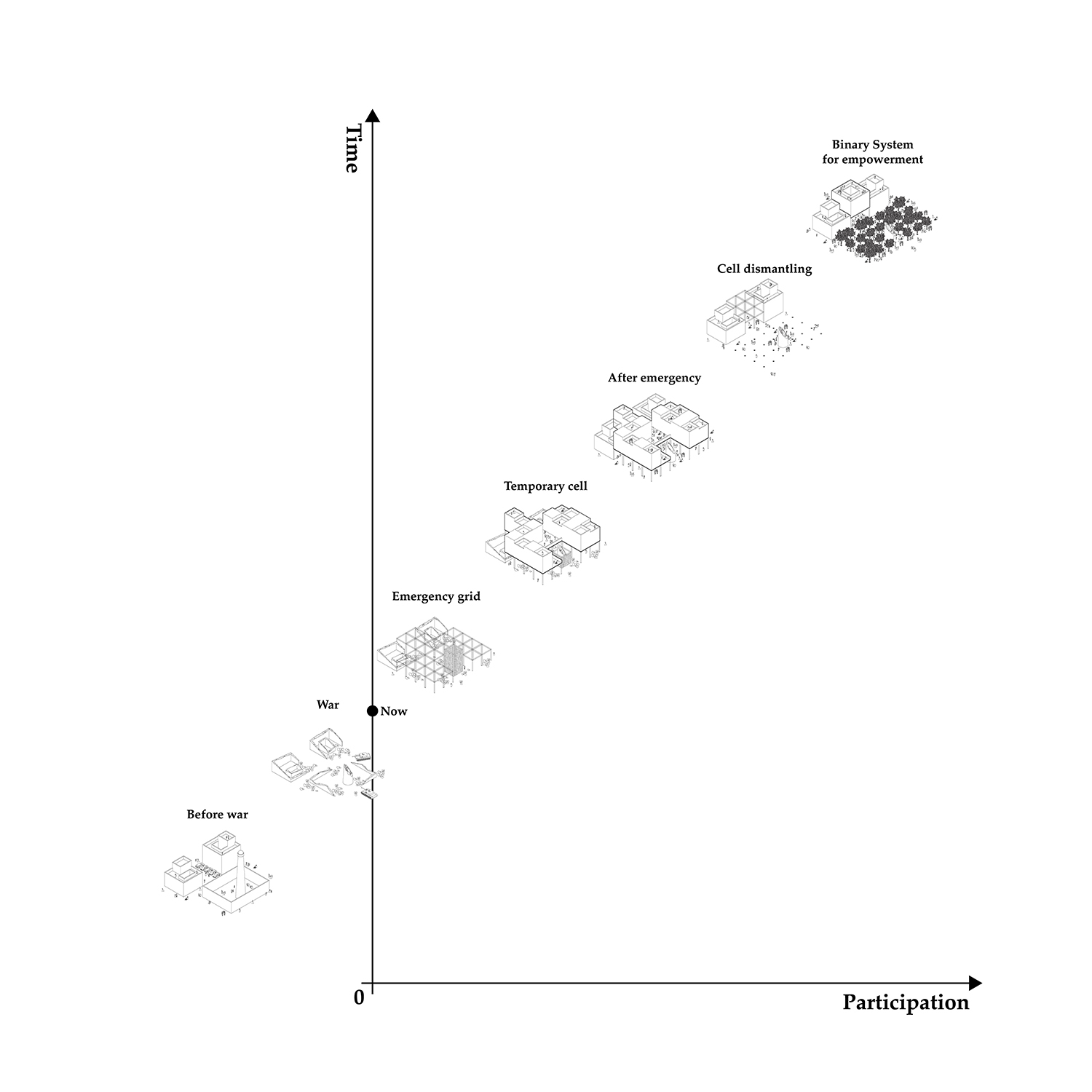

Il progetto si sviluppa quindi come un processo graduale nel tempo in cui dapprima si garantisca la sicurezza e sopravvivenza della popolazione all’interno degli insediamenti temporanei innestati in città. Successivamente il potere decisionale dovrebbe passare ai cittadini stessi, in modo da stimolare un processo di realizzazione ed empowerment degli individui che possa smussare gli attriti interni alla società, in virtù di una pace duratura

Per questa ragione abbiamo deciso di descrivere tale processo come un “sistema di propulsione”, in accordo con la definizione fisica dell’atto di dare forza a un corpo e mantenerla nel tempo.

Sistema di propulsione

Tecnicamente abbiamo immaginato le “cellule temporanee” come strutture sopraelevate modulari costruite al di sopra di luoghi pubblici demoliti durante la guerra, in modo da far si che non vengano occupate aree private da ricostruire e che gli abitanti possano essere influenzati positivamente dall’osservare e vivere quotidianamente luoghi pregni di memoria e identità comune. L’insediamento è stato sviluppato a cominciare da un’analisi tipologica e morfologica dell’area, generato da un costante dialogo con le rovine monumentali ed il tessuto in cui è inserito.

Render Moschea

Gli edifici, seppur regolati dalla necessità di una costruzione rapida ed economica, consistente in una struttura metallica prefabbricata, tamponata con muri di sacchi di sabbia intonacati, sono progettati tenendo costantemente in mente l’aspetto tipologico delle residenze tradizionali del centro di Mosul.

Render strutture sopraelevate

Il processo costruttivo, sviluppato a partire dall’assemblaggio di una strada pubblica dei servizi, alla quale sono connesse le aree residenziali, viene invertito quando le vecchie case siano ricostruite e tornino ad essere abitate. La cellula temporanea viene così smantellata, lasciando spazio per un sistema binario tra un nuovo vuoto urbano restituito alla città come spazio pubblico, e degli edifici permanenti per l’empowerment della popolazione, tramite funzioni di educazione, cultura, training, condivisione e dibattito, nonché la fondamentale consapevolezza di essere di nuovo a casa.